Le prochain Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est en cours d’élaboration. Ce document définit les grandes...

Lire la suite »La Reyssouze a connu plusieurs grandes inondations au fil du temps : 1836, 1954, 1983… Mais celle de 1935 reste la plus marquante. Elle est devenue la crue de référence pour l’ensemble du bassin versant.

Son 90ᵉ anniversaire rappelle que les inondations demeurent un risque bien réel, et que seule une mobilisation collective permet d’en limiter les impacts.

Dès le jeudi 3 octobre au soir, un orage d’une violence exceptionnelle s’abattit sur Bourg-en-Bresse et ses environs. La pluie, tombant en trombes pendant près de douze heures, gonfla rapidement la Reyssouze et ses affluents. Les égouts, vite saturés, furent incapables d’évacuer l’eau, et dès l’aube, les quartiers bas de la ville se retrouvèrent sous plus d’un mètre d’eau.

Aux Quatre-Vents, à Rozières, les rues se transformèrent en canaux et les torrents s’engouffrèrent dans les caves ; la clinique Vernaud fut totalement submergée, et même les chevaux ne pouvaient plus circuler. L’allée de Challes était barrée, l’eau s’écoulait vers le Champ de foire, et la plaine de Majornas n’était plus qu’un immense lac. Les champs et prairies basses alentour se transformèrent en marécages.

Pour venir en aide aux habitants bloqués, la police, aidée par le 5e Régiment de tirailleurs marocains, participa activement aux opérations de sauvetage. Des citoyens courageux, en bottes ou en caleçons de bain, apportaient vivres et assistance aux familles sinistrées.

Cette crue, soudaine et générale sur la Reyssouze et ses affluents, transforma la ville et ses environs en un vaste lac urbain et rural. Elle marqua durablement les esprits et demeure encore aujourd’hui la crue de référence du bassin versant, rappelant la l’imprévisibilité de la rivière.

Photos des archives municipales de Bourg-en-Bresse.

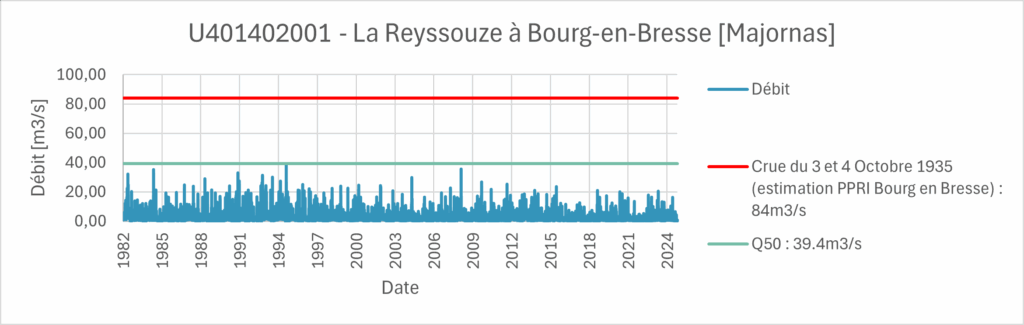

La crue des 3 et 4 octobre 1935 reste un épisode météorologique exceptionnel par son intensité et les volumes d’eau observés.

Un orage méditerranéen d’une rare violence s’est abattu sur la région lyonnaise et la Bresse, apportant jusqu’à 142 mm de pluie à Bourg-en-Bresse en deux jours. Si d’autres épisodes pluvieux comparables ont été enregistrés, peu ont provoqué autant de dégâts : la Reyssouze atteignait alors 2,33 m à Saint-Julien-sur-Reyssouze, et l’inondation à Bourg-en-Bresse fut particulièrement marquée, en raison notamment de la contribution des petits cours d’eau alentour.

Le débit estimé de la crue (84 m³/s) dépasse largement les valeurs observées depuis plus de quarante ans et représente environ un quart du débit moyen de la Saône à Mâcon, alors que la Reyssouze est quinze fois plus étroite.

Cet événement rappelle l’importance d’une approche à l’échelle du bassin versant et du suivi des petits affluents. C’est dans cet esprit que Reyssouze & Affluents développe son observatoire hydrologique, multiplie les stations de mesure et partage ses données pour mieux comprendre et anticiper les phénomènes de crue.

Une crue de référence correspond à l’inondation la plus importante observée ou enregistrée sur une rivière ou un bassin versant donné.

Elle sert de point de repère pour les ingénieurs, gestionnaires de cours d’eau et collectivités, en permettant d’évaluer les risques d’inondation et de dimensionner les aménagements.

Elle constitue également un outil de planification et de mémoire collective : en connaissant l’ampleur et l’impact d’une crue exceptionnelle passée, il est possible de mieux anticiper les mesures de sécurité et d’alerte pour protéger les habitants et les biens lors de futures crues.

Une crue de référence permet donc de :

La crue de 1935 a été plus forte qu’une crue centennale (une crue qui a un risque sur 100 de se produire chaque année). Elle sert depuis de repère commun dans les Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRi) du territoire.

Dès 1842, la création d’un déversoir pour détourner les crues de la Reyssouze et protéger Bourg-en-Bresse avait été envisagée, mais le coût empêchait sa réalisation. Après l’inondation de 1896, le projet est à nouveau étudié, mais reste en attente pour les mêmes raisons financières.

Après la Seconde Guerre mondiale et la crue de 1935, le projet est à nouveau étudié : un canal de dérivation capable d’évacuer 37 m³/s est prévu pour limiter le risque d’inondation en ville. L’avant-projet est adopté en 1951, les travaux débutent en 1953 et s’achèvent en 1965 avec le revêtement bétonné du canal sur plusieurs tronçons.

Le Canal de Loëze a fait l’objet d’une réhabilitation sur 1,6 km en 2024.

Le béton a été retiré sur le tronçon allant de l’avenue Amédée Mercier à l’allée des Violets, permettant à l’eau de retrouver un contact direct avec le sol.

Cette renaturation favorise l’infiltration naturelle et le développement de la végétation, renforçant ainsi la biodiversité en milieu urbain.

Les études hydrauliques menées en amont ont permis de garantir le maintien du niveau de protection contre les crues. Les premiers épisodes de fortes pluies de l’hiver 2024-2025 ont confirmé la fiabilité des modèles hydrauliques.

La prévention des inondations repose sur une approche globale et coordonnée, impliquant tous les acteurs du territoire : collectivités locales, syndicat de rivière, services de l’État, aménageurs urbains et agricoles.

La prévention des inondations passe en grande partie par une planification réfléchie de l’aménagement du territoire. Les collectivités disposent d’outils réglementaires comme les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou les Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI), qui imposent de tenir compte de l’aléa lors de l’octroi de permis de construire ou de projets d’aménagement.

L’objectif est simple : réduire l’exposition des populations, des biens et des activités en orientant le développement urbain hors des zones les plus vulnérables.

Concrètement, cela se traduit par plusieurs principes :

Éviter d’urbaniser les zones inondables : les terrains où la rivière peut déborder sont cartographiés et classés comme non constructibles ou très encadrés.

Accepter des usages compatibles : certains espaces en lit majeur peuvent accueillir des activités temporaires ou peu sensibles aux crues, comme des parcs, des terrains de sport, des jardins familiaux ou des prairies agricoles.

Adapter les constructions existantes : dans les secteurs déjà bâtis, on peut prescrire des règles spécifiques (cotes planchers rehaussées, rez-de-chaussée non habités, réseaux techniques surélevés).

Maintenir des zones naturelles d’expansion de crues : ces espaces permettent à l’eau de s’étaler sans dommage et limitent la montée des eaux en aval.

Au-delà de la planification de l’urbanisme, la prévention des inondations passe aussi par une meilleure gestion physique des cours d’eau. Pendant longtemps, on a cherché à canaliser les rivières en les rectifiant ou en les bétonnant pour « maîtriser » leurs débordements. Aujourd’hui, l’approche est différente : on comprend que laisser plus d’espace à la rivière permet non seulement de réduire les risques mais aussi de renforcer la qualité écologique des milieux.

Concrètement, cela signifie :

Restaurer les lits de rivière en recréant des méandres, des berges naturelles et des zones d’eau peu profondes qui ralentissent les crues.

Réhabiliter des zones humides qui jouent un rôle d’« éponge » naturelle : elles absorbent l’eau lors des fortes pluies et la restituent progressivement.

Aménager des zones d’expansion de crues en amont des zones habitées, pour stocker temporairement l’eau et limiter les débordements en aval.

Un exemple local est la restauration réalisée autour du sentier des Murmures, en amont du plan d’eau de Bouvent. Cet aménagement a permis de redonner à la Reyssouze un fonctionnement plus naturel et de recréer des espaces où l’eau peut s’étaler sans dommage.

Ces actions ont un double bénéfice :

Limiter les impacts des crues en donnant à la rivière des zones de débordement contrôlées.

Renforcer la biodiversité en favorisant le retour d’espèces animales et végétales liées aux milieux aquatiques et humides.

Ainsi, en combinant sécurité des habitants et amélioration du patrimoine naturel, ces projets traduisent une nouvelle manière de penser la relation entre la ville, la campagne et la rivière.

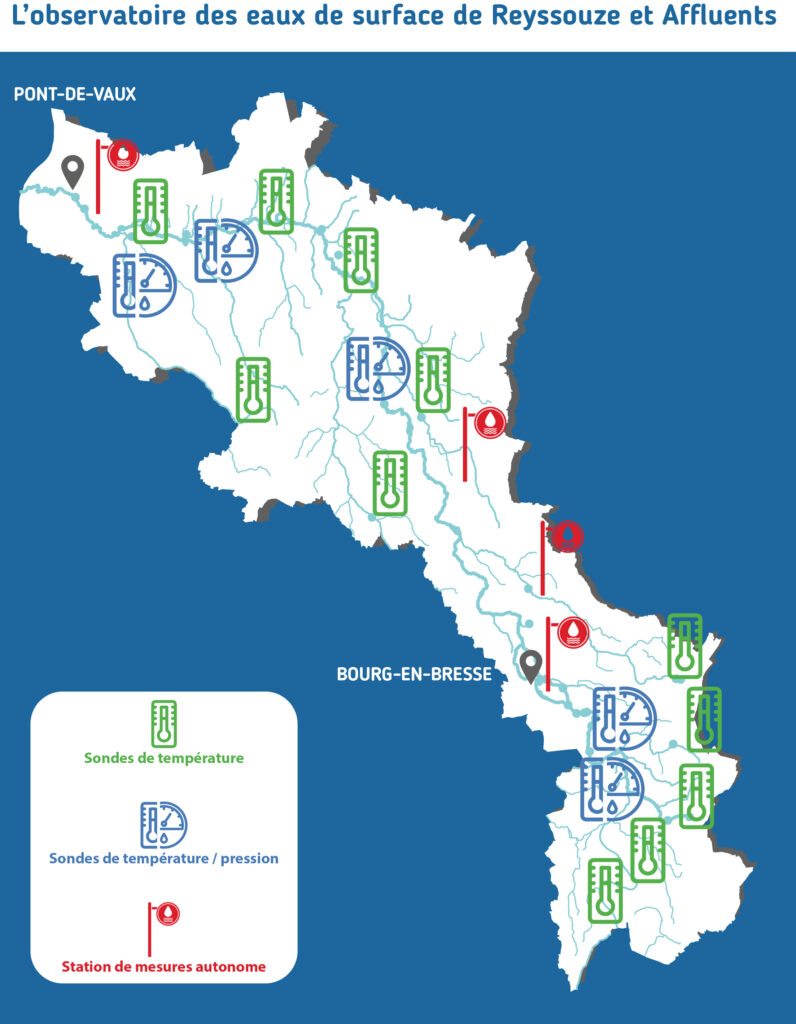

La prévention passe aussi par une meilleure connaissance des rivières. Aujourd’hui, des outils de suivi hydrologique mesurent les hauteurs d’eau, les débits ou encore la température, ce qui permet d’anticiper les épisodes critiques et de déclencher rapidement des systèmes d’alerte.

À l’échelle locale, le syndicat Reyssouze et Affluents a mis en place depuis 2022 un observatoire des eaux superficielles. Son rôle est de récolter des données quantitatives et qualitatives pour mieux connaître le fonctionnement des cours d’eau et suivre l’évolution liée au changement climatique.

Ces données pourront à terme intégrer par le Service de prévision des crues de la DREAL, qui pilote le projet Vigicrues 2030.

Vigicrues est le service national français d’information et de vigilance sur le risque de crue. Il propose une carte de vigilance crues qui classe les cours d’eau en différents niveaux (vert, jaune, orange, rouge) selon le degré de dangerosité lié aux crues.

Avec le programme Vigicrues 2030, notre territoire disposera d’un outil d’alerte pour renforcer la sécurité des habitants.

En France, le risque d’inondation est le premier risque naturel par l’importance des dommages qu’il provoque, le nombre de communes concernées, l’étendue des zones inondables et les populations résidant dans ces zones.

C’est pourquoi la gestion de crise est planifiée avant que l’événement ne survienne, avec :

Un Plan communal de sauvegarde (PCS) : le maire organise la sauvegarde de la population. Alerte, information, protection et soutien : le PCS couvre tous les risques connus, dont les inondations, et sert d’aide-mémoire pour la commune.

Un Plan ORSEC (organisation de la réponse de sécurité civile) : à l’échelle départementale, le plan ORSEC recense les risques connus et organise la gestion de crise et des secours, avec des dispositions générales et spécifiques selon le type de danger (inondation, plan rouge, etc.).

Il est également important que chacun connaisse les bons réflexes à voir en cas de pluies intenses ou d’inondations : ne pas prendre son véhicule, ne pas descendre dans les sous-sols, contacter les personnes vulnérables …

Le prochain Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est en cours d’élaboration. Ce document définit les grandes...

Lire la suite »Reyssouze & Affluents a présenté les résultats du contrat de rivière 2022 - 2024 du bassin versant de la Reyssouze....

Lire la suite »Retour sur la table ronde organisée lors de l'évènement "Citoyens pour nos rivières", au cours de laquelle plusieurs intervenants ont...

Lire la suite »Cette fin d'année est l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée, mais aussi de faire un point rapide sur...

Lire la suite »